Incendio e rinascita del Bosco Difesa Grande, Gravina in Puglia

Il Bosco Difesa Grande, a soli sei chilometri a sud di Gravina in Puglia, è un frammento prezioso di foresta inserito nell’ambito di rete Natura 2000: un mosaico di querce, pini mediterranei, pascoli e macchia mediterranea che copre quasi 2000 ettari di colline calcaree attraversate da lame. Due grandi incendi ne hanno segnato il destino recente: il 12 agosto 2017 un fronte di fuoco, spinto da vento e siccità, ha percorso oltre 1.200 ettari; il 28 luglio 2021, in un’estate ancora più torrida, altri 936 ettari sono andati in cenere, in parte sovrapponendosi alle aree già bruciate quattro anni prima. Entrambi gli eventi si sono sviluppati probabilmente per cause dolose, alimentati da temperature elevate, siccità prolungata e vento di maestrale. Le fiamme, alte fino a 20 metri, si sono rapidamente propagate lungo un fronte di fiamma di oltre 300 metri, rendendo complesse le operazioni di contenimento. Le squadre di Vigili del Fuoco, ARIF, Carabinieri Forestali, Protezione Civile e Polizia Municipale hanno operato per giorni con il supporto di un Canadair e due Fireboss, ostacolati dalla continua riaccensione dei focolai e dalla difficile accessibilità del territorio. Droni e torrette di avvistamento sono stati impiegati per monitorare la diffusione del fuoco.

Tali eventi non sono episodi isolati, ma rappresentano un’emergenza più ampia che interessa l’intero Mediterraneo. Qui le foreste, sottoposte a prolungati periodi di siccità, accumulo di biomassa e ondate di calore, tipiche delle estati pugliesi, risultano sempre più vulnerabili.

Tali condizioni climatiche hanno allungato la stagione degli incendi e favorito roghi più estremi, trasformando gli incendi di superficie in eventi ad alta severità che devastano vaste porzioni di foresta. La vegetazione, già in stress idrico, diventa quindi estremamente infiammabile, predisponendo il terreno a incendi distruttivi.

Per capire l’impatto ecologico degli incendi, sono stati utilizzati indici satellitari. L’NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) misura la “salute” della vegetazione attraverso la quantità di verde presente, mentre l’NBR (Normalized Burn Ratio) rileva le aree bruciate osservando il cambiamento del soprassuolo dopo un incendio. Entrambi sono strumenti fondamentali per monitorare la severità del danno e la capacità della vegetazione di riprendersi nel tempo.

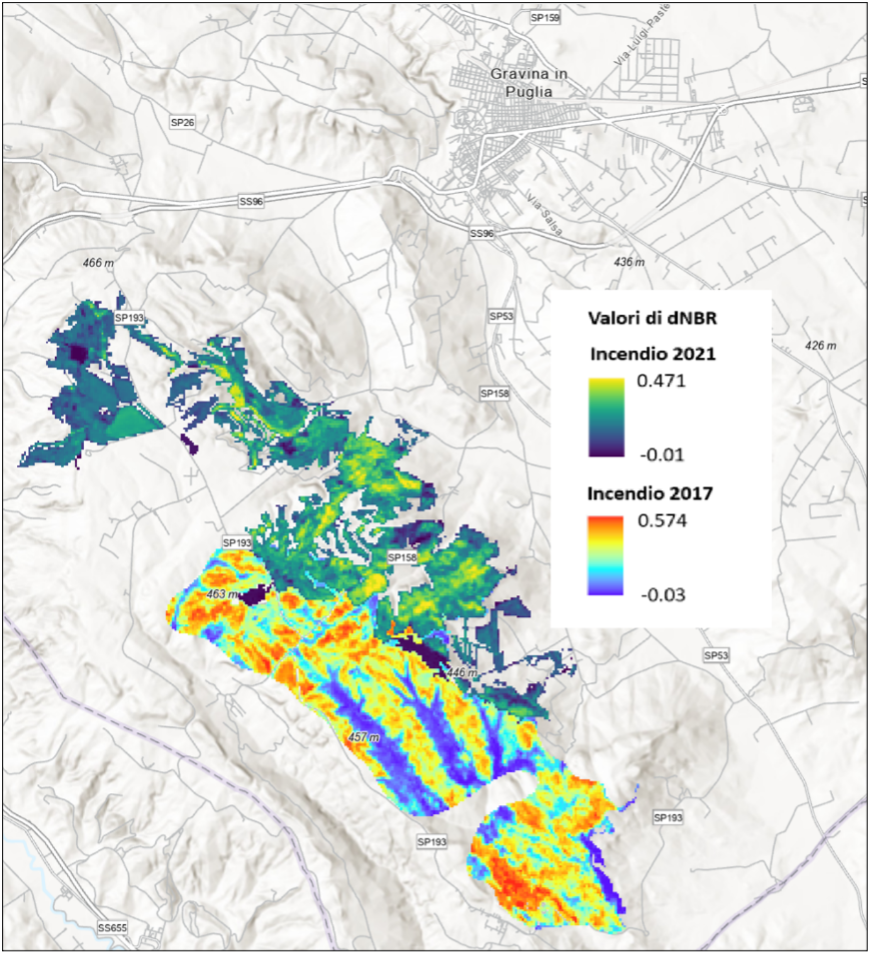

L’analisi degli incendi di Gravina rivela una relazione complessa tra paesaggio, ricorrenza del fuoco e risposta della vegetazione. Subito dopo gli incendi, entrambi gli indici hanno mostrato cali drastici, segno di un consumo estremo di vegetazione e di superfici carbonizzate: nel 2017, ad esempio, i valori di NBR pre- e post-incendio (i.e., dNBR) superavano le soglie tipiche degli incendi ad alta severità, indicando un estremo e diffuso impatto ecologico (Fig. 1).

I valori di NBR pre- e post-incendio (i.e., dNBR) nei due incendi di Gravina del 2017 e del 2021

I danni vanno però considerati su scala più ampia rispetto al singolo albero bruciato. La perdita di vegetazione modifica il microclima e l’idrologia locale, esponendo il suolo e riducendone la capacità di trattenere l’umidità, con conseguente ostacolo alla rinnovazione, soprattutto dove gli incendi si ripetono. Le immagini satellitari hanno evidenziato come le zone a bassa severità si riprendono relativamente in fretta, con valori NDVI in risalita entro uno o due anni, mentre le aree colpite più volte mostrano un recupero più lento e blando. A tre anni dall’incendio del 2021, non hanno ancora raggiunto i livelli pre-incendio.

Queste dinamiche post-fuoco suggeriscono un possibile cambiamento dell’ecosistema. Invece di tornare a foresta “chiusa”, le zone più gravemente e ripetutamente colpite tendono a stabilizzarsi come macchia o prateria aperta. L’assenza di copertura arborea densa, persino a distanza di anni, sostiene questa ipotesi: i valori NDVI si assestano attorno a 0,5, ben al di sotto del range 0,7-0,8 tipico delle foreste mature, indicando non solo un ritardo, ma una trasformazione del tipo di vegetazione.

Le conseguenze ecologiche sono significative. La riduzione della copertura degli alberi modifica l’habitat per molte specie, altera i cicli dei nutrienti e riduce la capacità di assorbire anidride carbonica. L’ecosistema, un tempo dominato da boschi densi, rischia di entrare in un circolo vizioso: minore resilienza, maggiore infiammabilità, ricorrenza degli incendi.

Possiamo quindi dire che gli incendi di Gravina evidenziano quanto sia urgente affrontare il rischio incendi in modo proattivo. Le immagini satellitari e le tecnologie di telerilevamento aiutano a monitorare il territorio e a comprendere come e dove intervenire. Tuttavia, è fondamentale tradurre questi dati in azioni concrete. Interventi come il taglio preventivo di vegetazione secca, la creazione di fasce tagliafuoco, il reimpianto di specie resistenti al fuoco o la gestione controllata del sottobosco sono strumenti chiave per ridurre il rischio di incendi futuri e promuovere una rinascita sostenibile delle foreste mediterranee.