Tre grandi incendi, una strada comune

Lo studio dei grandi incendi forestali (GIF) del passato aiuta a comprendere bene le dinamiche e le cause sottese al loro sviluppo. Si tratta spesso di eventi valutati in situazioni di emergenza, vissuti con angoscia, paura e con sviluppi difficili da prevedere.

In Sardegna, e in particolare nel territorio del Montiferru, regione centro occidentale dell’isola, dal 1983 in poi sono stati documentati almeno tre GIF con caratteristiche gravi per estensione, intensità, danni ambientali ed effetti negativi sulla vita delle comunità interessate. La loro analisi mette in evidenza elementi che possono indicare scenari di resilienza “trasformativa”[i], ma soprattutto mitigare i futuri effetti di prossimi “grandi incendi” che si riproporranno in questo territorio.

Il Montiferru è un vecchio vulcano spento, formatosi milioni di anni fa tra l’Oligocene e il Miocene, formato soprattutto da rocce scure come il basalto e da altre rocce vulcaniche più chiare come la trachite e la fonolite. Il Montiferru parte dal livello del mare, nella costa occidentale (Cuglieri e Narbolia), e arriva sino a 1050 metri di altezza, dove le montagne si sono formate da antiche colate di lava poi erose ai lati. L’area montana più alta presenta suoli poco profondi mentre i versanti hanno suoli colluviali spesso profondi e molto fertili. La sua vegetazione forestale alterna aree a pascolo e aree a colture tradizionali (oliveti).

I GIF più significativi si sono sviluppati nel 1983, 1994, 2021.

I tre eventi sono stati favoriti da condizioni meteo estreme: un anticiclone sul Mediterraneo che è durato per giorni, temperature oltre i 38-40°C nelle ore centrali, umidità molto bassa (sotto il 20%) che non aumentava nemmeno di notte, e venti forti che spesso venivano alimentati dallo stesso incendio. La caratteristica strutturale, cioè l’uso del suolo, mostra un progressivo abbandono della foresta, dovuto alla diminuzione degli abitanti attivi nel territorio.

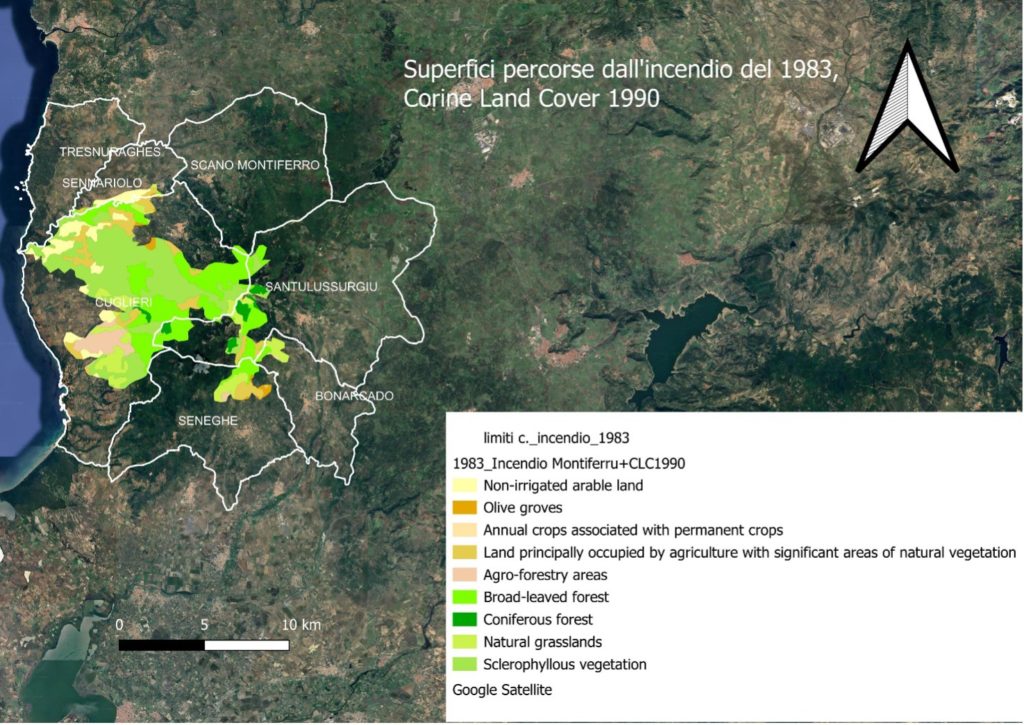

Il primo incendio del 1983, considerato di origine dolosa, si sviluppò in più giornate dell’ultima decade di luglio, quando quasi tutta la Sardegna era colpita da incendi contemporanei e di grande estensione (fra cui quello avvenuto a Tempio Pausania in località Curraggia, dove persero la vita 9 persone impegnate nelle operazioni di spegnimento). Partito dalla località Tilamare a 750 metri di altezza, l’incendio si espanse sui versanti occidentali del massiccio, sfiorando il bosco comunale di Seneghe per poi spingersi verso ovest e bruciando complessivamente circa 8500 ettari (Fig. n.1). Le vallate che dalle vette scendono verso il mare a ovest furono come delle “rampe” che facilitarono i salti di fuoco e guidarono l’espansione. Durante quell’evento, l’incendio raggiunse anche la vallata di Bau ’e Mela (il guado della mela), una sorta di anfiteatro naturale dentro cui le fiamme esplosero, distruggendo una parte importante del rimboschimento di Pabarile, realizzato a partiree dagli anni ’70 dall’AFDRS (oggi confluita nell’Agenzia FoReSTAS). Gran parte dell’area bruciata era composta da terreni agricoli e pascoli, ma anche da aree forestali (lecceta e macchia alta).

Fig. n.1 – Carta raffigurante il perimetro dell’incendio del 1983 e la copertura della superficie percorsa. [ii]

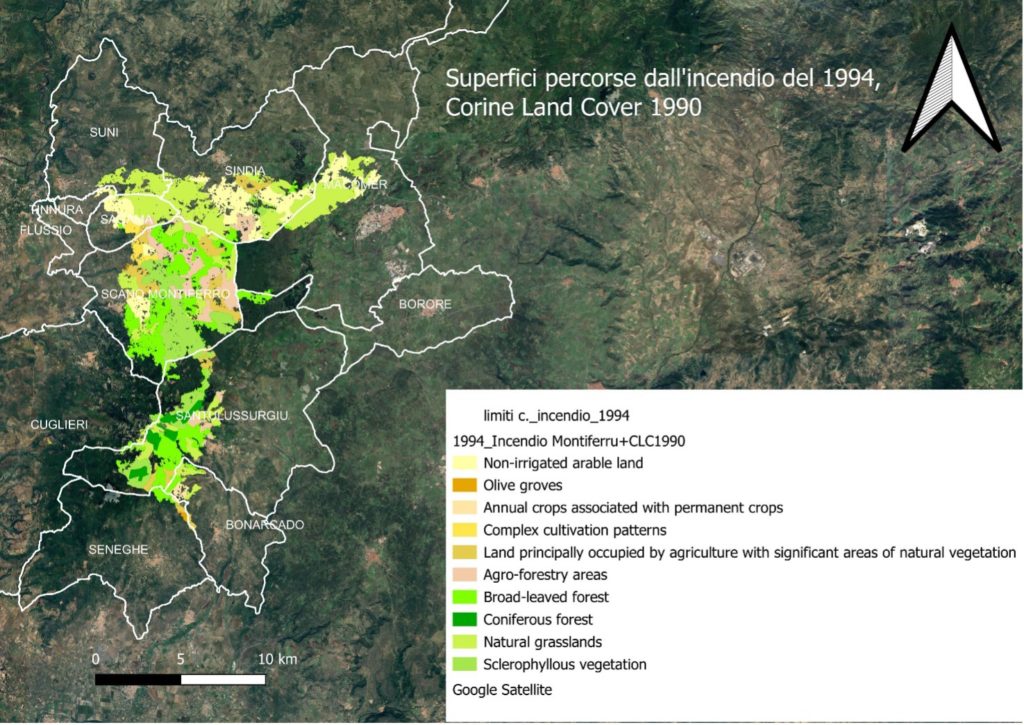

Il secondo incendio, del 1994 (segnalato il 9 agosto alle 12:15), di origine involontaria partì per un abbruciamento di un nido di formiche su un tronco di sughera nella zona di Cadennaghe nel territorio comunale di Seneghe. Con le stesse condizioni meteo estreme, le fiamme si propagarono velocemente nel sottobosco della sughereta comunale. Un primo tentativo di controfuoco da terra fallì, perché le fiamme entrarono in una giovane piantagione di pino radiata e assunsero subito un comportamento estremo (Fig. n.2).

Il soccorso aereo con elicotteri e Canadair, nella prima ora e mezza, fu di fatto inefficace per una serie di incidenti contemporanei (dirottamento su altri incendi, guasti meccanici al primo elicottero, ecc.). In queste condizioni, le fiamme raggiunsero la vallata di Bau ’e Mela e si sviluppò un enorme pyrocumulo. Seguendo i venti meridionali (scirocco o libeccio), i salti di fuoco conquistarono tutto il perimetro forestale AFDRS di Pabarile. Nel pomeriggio sembrava che l’incendio fosse sotto controllo, ma senza il recupero dell’umidità notturna, le fiamme superarono la strada provinciale Cuglieri-Santu Lussurgiu e si propagarono verso nord, fino ai territori di Scano di Montiferro, Sagama e Sindia.

In quell’incendio va ricordato il “primo controfuoco ufficiale”, guidato dal Comandante CFVA Dr. Enea Beccu, nonostante il parere contrario dei Vigili del Fuoco. Con l’aiuto di pastori locali e il supporto dei mezzi aerei, si riuscì ad evitare che una lingua di fuoco raggiungesse l’abitato di S. Leonardo, località turistica montana. L’incendio, dichiarato concluso dopo 15 giorni, bruciò circa 10.000 ettari.

Fig. n.2 – Carta raffigurante il perimetro dell’incendio del 1994 e la copertura della superficie percorsa.

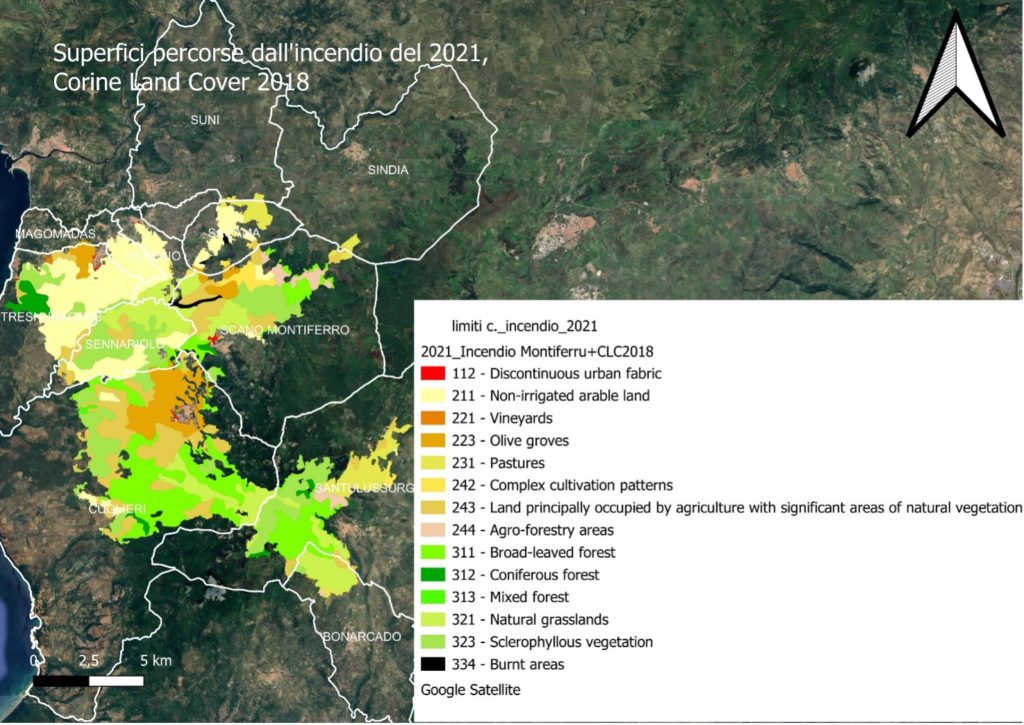

Il terzo incendio, del 24-25 luglio 2021, ebbe anch’esso origine involontaria: un’auto prese fuoco lungo la strada Bonarcado-Santu Lussurgiu in località Cracchedu. Dopo una prima estinzione dichiarata alle 20:00 del 24 luglio, il giorno dopo, dalle 6:00 del mattino, le squadre con elicottero erano impegnate nel controllo e nella bonifica del perimetro. Ma le condizioni meteo erano estreme (giornata a rischio rosso). Quando sembrava tutto sotto controllo, l’aumento delle temperature, i venti e il crollo dell’umidità favorirono una nuova esplosione di fuoco nella vallata di Sos Mòlinos (i mulini). Da lì le fiamme, con comportamento estremo, si propagarono verso Bau ’e Mela e contemporaneamente verso l’abitato di Santu Lussurgiu. In poche ore le fiamme raggiunsero le vette di Pabarile. L’interazione tra incendio e meteo generò venti erratici che spinsero il fuoco anche sul versante ovest. Da quel momento il grande incendio (GIF) diventò incontrollabile, coinvolgendo contemporaneamente Cuglieri, Sennariolo, Scano di Montiferro o, Sagama e Tresnuraghes. I danni maggiori riguardarono gli oliveti storici di Cuglieri: le fiamme distrussero anche l’olivo millenario e arrivarono fin dentro le case. Persino il cortile della caserma dei Vigili del Fuoco fu toccato! Il costo delle operazioni di spegnimento superò i 3 milioni di euro, senza contare i danni ambientali e sociali. La superficie finale percorsa fu di circa 13.000 ettari (Fig. n.3).

Fig n.3 – Carta raffigurante il perimetro dell’incendio del 2021 e la copertura della superficie percorsa.

Area comune ai tre incendi

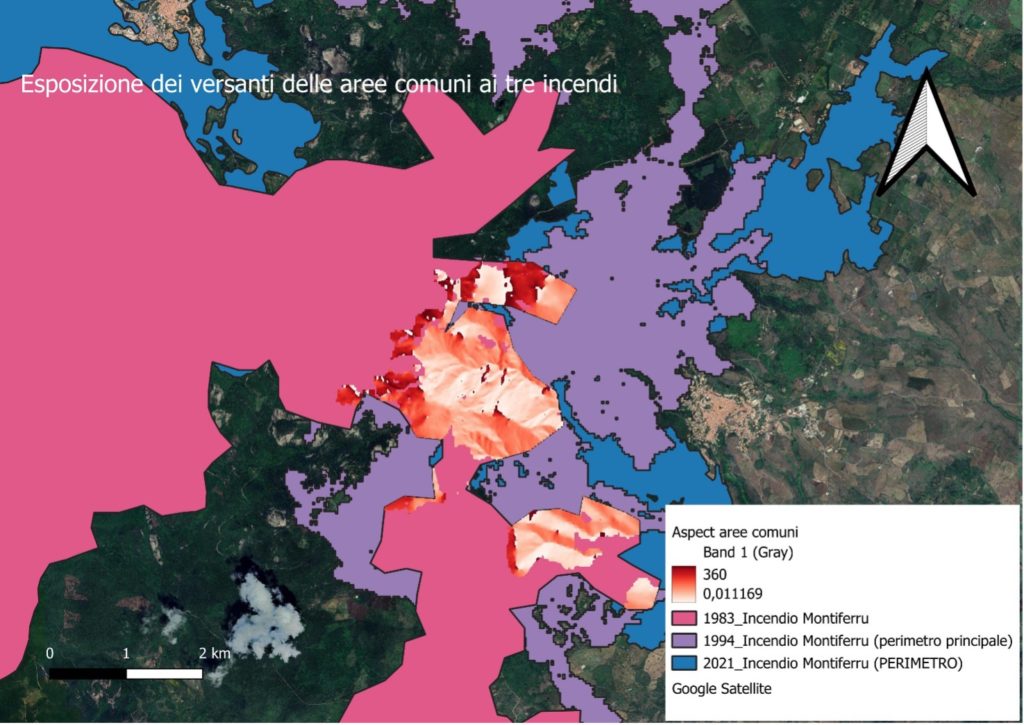

Il caso Montiferru è esemplare in quanto sia tra un anno e l’altro che tra tutti e tre gli anni il fuoco ha seguito vie preferenziali di propagazione, che indicano quali siano le aree critiche su cui attuare interventi di prevenzione strutturale. Questo spiega quanto la morfologia e i parametri meteoclimatici abbiano influito nella diffusione dei vari incendi. Nella Fig. n.4 l’area comune a tutti e tre gli incendi indica l’esposizione dei versanti in gradi sessadecimali a partire dal Nord geografico. L’esposizione media preminente è quella meridionale (138° SE) evidenzia, inoltre, come gli incendi sostenuti da venti meridionali siano favoriti maggiormente nella loro diffusione pertanto rappresentano gli hotspot di primaria importanza su cui concentrare gli interventi di riduzione del carico di combustibile.

Fig. n.4 – Esposizione dei versanti dell’area comune ai tre incendi.

Cosa si riscontra a seguito di questi tre eventi?

- Esiste un evidente distacco tra la gestione forestale del piccolo cantiere di Pabarile e quella dei boschi intorno al massiccio (10.000 ettari frazionati in proprietà private e non gestiti).

- Nonostante il Montiferru sia un luogo ideale per applicare la pianificazione forestale e la prevenzione secondo le leggi vigenti (TUFF, l. 155/21, L.R. 8/2016) e la gravità degli eventi che si sono verificati, non è stata avviata alcuna pianificazione di distretto. Al contrario, il ripetersi degli incendi sulle stesse vie di propagazione avrebbe richiesto azioni di prevenzione strutturale mirate: fuoco prescritto, pascolo prescritto, piani pluriennali di gestione, selvicoltura attiva anche nei boschi privati, associazionismo forestale, consorzi e imprese guidate da giovani laureati, conoscenza diffusa del rischio incendi e recupero di antiche pratiche agricole per creare un mosaico di suoli meno vulnerabili.

- La pianificazione delle aree protette (come la ZSC ITB032201 Riu Sos Mòlinos, Sos Lavros, Monte Urtigu)” deve essere concreta, non solo formale: non escludere le attività umane, ma integrarle con gli obiettivi naturalistici.

- La lotta agli incendi di grande estensione richiede di superare la debolezza del Direttore delle operazioni[iii], introducendo l’Incident Command System con staff misti (analisti, sicurezza, collegamento, responsabili dei settori di lotta), capaci di leggere e gestire in campo le dinamiche dell’incendio.

- In chiave di resilienza trasformativa, la ricostruzione post-incendio non deve ricreare le stesse condizioni vegetazionali che favoriscono la propagazione del fuoco. Serve invece un recupero e ripristino degli ecosistemi danneggiati orientando le formazioni vegetazionali verso strutture più resistenti agli incendi futuri[iv].

È parere diffuso tra gli addetti ai lavori che ci sia la necessità di aprire un tavolo di discussione serio e continuativo, che porti a una nuova legge regionale per la gestione integrata degli incendi, trasformando il fuoco da emergenza stagionale a occasione di crescita culturale, sociale, economica e di buona gestione del paesaggio.

[i] McWethy et al., Rethinking resilience to wildfire, in Nature sustainability, https://doi.org/10.1038/s41893-019-0353-8

[ii] Non riuscendo a trovare dati sulla copertura antecedenti al 1990, si è proceduto ad utilizzare i sopracitati in quanto maggiormente verosimili alla situazione originaria.

[iii] Delogu G.M. “I modelli organizzativi della gestione degli incendi nell’Europa mediterranea” in “Poliarchie / Polyarchies volume 7 n. 2/2024 “, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2024, pp. 269-297

[iv] Molina Terrén D., Ortiz J.J.F., Picos J.,” Restauración en verde: concepto muy poderoso” in www.revistarirn.org n°11, novembre 2023, pag.11-14

Info Autori

Giuseppe Mariano Delogu

Stefano Pani

Dipartimento di Agraria, Università di Sassari