15 studi forestali del 2025, scelti e raccontati da SISEF – Parte 3

Questo post fa parte della Rubrica “15 studi forestali del 2025, scelti e raccontati da SISEF – Parte 3”, se ti sei perso i primi episodi puoi recuperarli qui:

Quando pensiamo al cambiamento climatico in foresta, spesso ci viene in mente un elenco di pressioni: più caldo, più siccità, più incendi, più tempeste. Ma la risposta dei boschi dipende anche dalla loro struttura, cioè da come la foresta è fatta: quanto è densa o rada, quanto spazio lasciano le chiome, quanto dominano i grandi alberi, quanta biomassa entra e quanta esce ogni anno dal sistema.

I tre studi che raccontiamo questo post, pubblicati nel 2025, ruotano attorno alla stessa domanda: che cosa succede quando una foresta cambia il suo assetto interno? Nelle foreste boreali, il rischio è una transizione verso boschi più aperti, con una copertura arborea intermedia che sembra “attrarre” la dinamica del sistema in un circolo vizioso. In Amazzonia, al contrario, i dati di campo raccontano un aumento significativo e del tutto controintuitivo delle dimensioni degli alberi, con una maggiore dominanza da parte dei grandi fusti. Nei tropici australiani, infine, un archivio di misure lungo mezzo secolo mostra un passaggio netto ed epocale: da serbatoio a sorgente di carbonio, spinto da estremi climatici e amplificato da cicloni.

1) Boreal forests are heading for an open state (Rotbarth et al., PNAS)

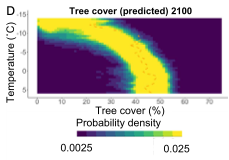

Le foreste boreali sono una delle grandi “infrastrutture” climatiche del pianeta, anche perché custodiscono enormi riserve di carbonio. Il problema è che il Nord si sta scaldando molto più in fretta della media globale, e i sistemi lenti spesso reagiscono con ritardo: possono apparire stabili mentre, in realtà, stanno ancora “vivendo di rendita” rispetto a condizioni ambientali che non esistono più. Ronny Rotbarth dell’Università di Wageningen e i suoi colleghi partono da qui e scelgono una variabile semplice ma potente su scala globale: la copertura arborea, misurata come frazione di suolo coperta da alberi.

Se osserviamo come cambia la copertura arborea oggi, in funzione della copertura stessa e della temperatura, possiamo inferire verso quali stati “di equilibrio” tende il sistema. Quando una foresta ha, per esempio, il 20% di copertura, questo valore tende più spesso a salire o a scendere? E la risposta cambia se il clima è più freddo o più caldo? Se, in media, partendo dal 20% la copertura tende ad aumentare, significa che quel valore è “instabile” e il sistema si allontana da lì. Se invece la copertura tende a non cambiare molto, oppure cambia poco e torna spesso verso quel valore, allora la foresta si trova in uno stato “di equilibrio”, cioè un livello verso cui il sistema tende costantemente.

Per descrivere queste relazioni, senza imporre una direzione precostituita, gli autori usano modelli flessibili, che lasciano ai dati la libertà di disegnare curve anche non lineari, per esempio con soglie o cambi di pendenza. Una volta stimata la modalità di cambiamento a partire da osservazioni satellitari, la usano per simulare il futuro delle foreste fino al 2100, producendo non una traiettoria unica e deterministica, ma tante possibili traiettorie, che tengono conto della variabilità stocastica (incendi, anni più secchi, anni più umidi, e anche errori di misura).

Il risultato chiave è netto: la distribuzione attuale, che oggi appare concentrata intorno a due picchi, con foreste dense (>60% di copertura) da un lato e boscaglie rade (5–15%) dall’altro, tenderà a trasformarsi in una distribuzione centrata su un bosco aperto, attorno al 30–50% di copertura arborea. In alcuni casi, l’equilibrio teorico converge verso il 40–45% di copertura, con valori più bassi nelle porzioni più fredde del bioma (circa 25–30%).

Il punto interessante, per chi gestisce o monitora le boreali, è che “bosco più aperto” non equivale automaticamente a “bosco degradato”. Si tratta piuttosto un cambio di regime ecologico: più spazi vuoti, più discontinuità, e quindi potenzialmente più combustibile fine se questa dinamica favorisce lo sviluppo di rinnovazione e arbusti, e maggiore probabilità che il fuoco diventi un motore strutturale permanente. Gli autori collegano esplicitamente questo esito al rischio di incendi e a un possibile aumento di emissioni del carbonio stoccato, sottolineando che la foresta boreale potrebbe “assestarsi” su un assetto più aperto proprio mentre il clima rende più probabili disturbi che ne accelerano l’apertura.

2) Increasing tree size across Amazonia (Esquivel-Muelbert et al., Nature Plants)

Da anni esiste un dibattito acceso: in un clima che diventa più caldo e con siccità più frequenti, i grandi alberi tropicali dovrebbero essere i primi a pagare il prezzo, perché sono più esposti al vento e possono essere più vulnerabili alle perdite d’acqua per evapotraspirazione e a quelle di carbonio per respirazione. Questo studio entra nel dibattito disponendo di carte molto robuste: dati ripetuti nel tempo, raccolti a terra, in foreste mature, su scala continentale.

Gli autori hanno analizzato circa 30 anni di inventari forestali in 188 particelle di foresta matura amazzonica. In ogni particella, gli alberi sono stati misurati e rimisurati, e la struttura del bosco descritta mediante un indicatore della distribuzione statistica dell’area basimetrica e del suo variare nel tempo. Per stimare le tendenze complessive, gli autori hanno calcolato l’intensità del trend del cambiamento in area basimetrica nel tempo per singola parcella e poi l’hanno aggregata con un campionamento bootstrap (10.000 ricampionamenti), pesando le particelle in modo da ridurre l’influenza di quelle piccole e monitorate per poco tempo.

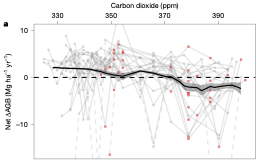

Il risultato principale: la dimensione media degli alberi è aumentata del 3,3% per decennio (intervallo di confidenza 95%: 2,4–4,1), e non è stato osservato nessun arretramento a carico degli alberi più grandi. Anzi, gli alberi grandi aumentano sia in numero sia in dimensione. La parte più interessante, però, sta nei dettagli della distribuzione: mentre i grandi fusti (>40 cm in diametro) aumentano, i fusti piccoli (< 20 cm) diminuiscono in densità. Questo significa che la foresta sta diventando più “sbilanciata” verso la componente dominante, e che la permanenza del trend dipenderà da quanto, nel lungo periodo, l’insediamento e l’accrescimento della rinnovazione riusciranno a rimpiazzare la base della piramide. Gli autori suggeriscono che questo quadro è coerente con un aumento di risorse, in particolare con l’effetto fertilizzante della CO₂, che può aver compensato finora gli impatti negativi di caldo e siccità, ma segnalano anche che il calo dei piccoli alberi ha implicazioni importanti per la resilienza e il futuro del sistema.

3) Aboveground biomass in Australian tropical forests now a net carbon source (Carle et al., Nature)

Se c’è un grafico che vale più di molte discussioni, in questo lavoro è la traiettoria del bilancio di biomassa legnosa epigea nel tempo per le foreste tropicali australiane: una linea che scende e attraversa lo zero.

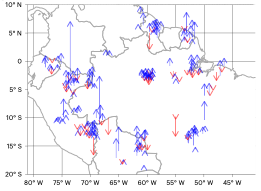

Per ricavarla, Carle e colleghi hanno utilizzato un network di 20 aree di monitoraggio permanente da 0.5 ettari installate da CSIRO nei tropici umidi australiani e monitorate dal 1971 al 2019, con censimenti ripetuti mediamente ogni 3 anni, per un totale di 10 838 fusti misurati appartenenti a 474 specie.

l risultato è chiaro: la parte epigea della foresta è passata da un assorbitore a un emettitore di carbonio. Nel periodo 1971–2000 la foresta assorbiva in media 0,62 tonnellate di C per ettaro per anno, mentre nel 2010–2019 ne ha rilasciate in media 0,93 tonnellate. La capacità di sink si è ridotta a un ritmo stimato di 0,04 tonnellate per ettaro per anno.

Un indicatore utile per capire meglio l’entità di questo cambiamento è il tempo di permanenza del carbonio (carbon residence time, CRT), che qui viene calcolato come biomassa in piedi divisa per tasso di perdita. Nel dataset analizzato, il CRT si è circa dimezzato: prima del 1990 era in media 85 anni, mentre nel 2010–2019 scende a 46. Questo è un modo molto intuitivo per dire che il carbonio “gira” più in fretta: entra e, soprattutto, esce più rapidamente dalla componente legnosa viva.

Per capire il motivo, gli autori hanno combinano modelli additivi generalizzati per spiegare le tendenze osservate e un impianto di analisi causale basato su un grafo aciclico diretto, così da distinguere meglio tra correlazioni e reali catene causali tra clima, domanda atmosferica di acqua (VPD), deficit idrico stagionale e perdite di biomassa. In questa cornice emerge un messaggio preciso: sono gli estremi termici, e gli estremi associati di VPD e deficit idrico, a spingere verso l’aumento di mortalità e quindi di perdite di biomassa. Inoltre, non c’è evidenza di un effetto diretto dell’aumento di CO₂ atmosferica sugli incrementi di biomassa legnosa, cioè non si osserva la “fertilizzazione da CO₂” che molti modelli tendono a prevedere per i tropici.

Poi c’è un altro fattore, molto “australiano” ma con analoghi globali: i tifoni. Gli autori hanno misurato cosa succede nei sei anni successivi a un ciclone e riscontrato che, in media, la mortalità aumenta del 19% rispetto al valore di fondo, mentre l’incremento di biomassa dei fusti si riduce di circa il 9%. La rinnovazione aumenta di circa l’8%, ma non basta a compensare le perdite. In 50 anni, il 53% degli alberi monitorati (5 667 fusti) ha subìto almeno un disturbo da tifone, e alcune particelle ne hanno subiti due. In ogni caso, i tifoni non sono l’unica causa del passaggio a source, perché quando vengono esclusi dai modelli il trend di lungo periodo resta, anzi l’esclusione delle particelle colpite da disturbo può perfino

accentuare la stima del declino di biomassa e assorbimento di carbonio. Questo rafforza l’interpretazione “di fondo”: il driver principale è il cambiamento climatico che spinge la mortalità e le perdite, mentre i tifoni aggiungono stress ripetuti che peggiorano il bilancio e complicano il recupero.

Questo caso “periferico” è istruttivo su scala globale. Le foreste umide tropicali australiane coprono circa 1 milione di ettari, ma sono tra le più ricche di biomassa e vivono già condizioni di alta domanda atmosferica di acqua, limitazione idrica del suolo e frequenza di cicloni più elevata rispetto a molte altre foreste tropicali. Quindi possono mostrare ciò che potrebbe accadere altrove nel prossimo futuro, man mano che aumentano temperatura, VPD ed estremi climatici. Se questi segnali non sono riprodotti dai modelli (in particolare se i modelli sopravvalutano la fertilizzazione da CO₂ e sottovalutano la mortalità), allora anche le stime del budget di carbonio residuo compatibile con un riscaldamento entro 2 °C rischiano di essere troppo ottimistiche.