Brasile: incendi estremi nel Cerrado e nel Pantanal

Per la rubrica SISEF #FocusIncendi ripercorriamo le crisi di incendi che tra il 2019 e il 2024 hanno segnato le aree del Cerrado e del Pantanal in Brasile. Testo a cura di Gian Luca Spadoni.

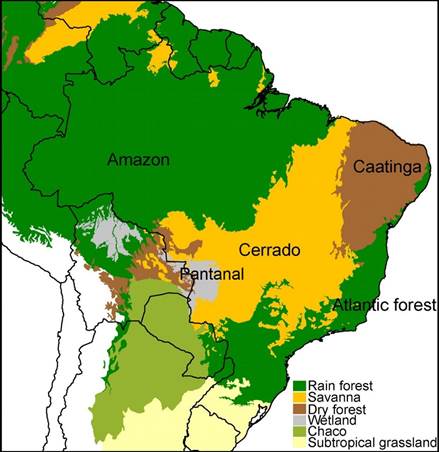

L’aumento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni, dovuti ai cambiamenti climatici, combinati alla deforestazione e ad un uso improprio del fuoco, hanno determinato la crisi di incendi che ha interessato tutto il Sud America negli ultimi cinque anni. Il Brasile è stato sicuramente tra i paesi più impattati, sia per l’estensione del suo territorio sia per l’importanza che riveste a livello globale, ospitando alcuni dei biomi con i più alti livelli di biodiversità al mondo. Anche per questo, ha ricevuto una forte attenzione mediatica, soprattutto durante gli anni più catastrofici: il 2019, il 2020 e il 2024.

Oltre all’Amazzonia, regina delle foreste tropicali che spesso catalizza l’attenzione mediatica a discapito di altri ecosistemi ugualmente affascinanti, anche i biomi del Cerrado e del Pantanal sono stati gravemente colpiti da incendi di alta intensità. Situati a sud della foresta amazzonica, questi due sistemi coprono insieme oltre un quarto del territorio nazionale brasiliano. Il Cerrado, che si estende dal confine boliviano fino alla costa atlantica, è la savana tropicale più grande del mondo ed un hotspot di biodiversità gravemente minacciato dalla deforestazione e dalla “devegetazione”.

Il Pantanal, esteso su circa 150.000 km2 (quasi la metà della superficie dell’Italia), e situato tra lo stato del Mato Grosso e quello del Mato Grosso del Sud, è la più grande pianura inondabile tropicale del mondo e ospita un’enorme varietà di specie vegetali e animali.

Diversamente dall’Amazzonia, Cerrado e Pantanal – quest’ultimo nonostante le inondazioni periodiche che lo coinvolgono durante la stagione umida –, sono ecosistemi adattati al fuoco, ed in gran parte dipendenti da esso per il mantenimento della loro struttura e delle loro funzioni ecologiche. Infatti, in questi ambienti, il fuoco è stato un processo chiave per milioni di anni, portando molte piante a sviluppare strategie per resistervi o addirittura trarvi vantaggio. Alcune piante, ad esempio, sfruttano il calore delle fiamme per vincere la competizione con altre specie o per aprire i propri frutti e liberare i semi.

Nonostante la loro adattabilità al fuoco, anche questi biomi sono stati duramente colpiti dalle crisi incendi degli ultimi anni. Solo durante il 2020, nel Pantanal sono stati registrati quasi 200.000 incendi, con un incremento del 500% rispetto alla media degli otto anni precedenti. Questi incendi incontrollati hanno bruciato circa un terzo della superficie totale del bioma, uccidendo più di 17 milioni di vertebrati, e causando l’emissione di 115 milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera, oltre che a ingenti danni alle comunità locali (https://www.globalfiredata.org/).

Tuttavia, i danni causati dagli eventi catastrofici del 2020 non sono bastati a scongiurare nuove crisi. Nel 2024, solo nei primi sei mesi dell’anno, sono bruciati 760,000 ettari, con un incremento del numero di incendi del 1,500% rispetto all’anno precedente, raggiungendo record che erano stati superati solo nel 2020 ma che si teme potranno essere superati negli anni a venire. Sempre nel 2024, nel Cerrado è stato registrato un aumento di area bruciata del 92% rispetto al 2023, corrispondente a circa 10 milioni di ettari, tra cui estese superfici all’interno di aree protette e territori indigeni. Il fumo proveniente da questi incendi ha soffocato per settimane molte delle metropoli del paese, tra cui Brasilia e San Paolo, immergendole in scenari distopici.

Parlando di biomi adattati al fuoco come il Cerrado e il Pantanal, tuttavia, la gravità delle crisi recenti non è determinata unicamente dalla superficie bruciata o dal numero di incendi, ma piuttosto dalle modalità con cui questi si manifestano. Gli impatti socio-ecologici più drammatici degli ultimi anni sono infatti dovuti all’aumento di megaincendi o Extreme Fire Events (ne parliamo QUI). Questi due concetti, con accezioni diverse, si riferiscono ad incendi dalle dimensioni, intensità, frequenza, e velocità di propagazione nettamente al di sopra della media, tali da sfuggire ad ogni possibilità di controllo e spegnimento tramite azioni convenzionali lotta attiva.

Eventi estremi di questo tipo oltrepassano la capacità di resistenza e resilienza della vegetazione, provocando degrado ambientale e drastici cambi di copertura del suolo, oltre che a mettere severamente a rischio la sicurezza pubblica, ed in particolar modo quella delle piccole comunità locali (https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103818). Negli ultimi anni, si è registrato un aumento significativo di eventi estremi, osservando che, ad esempio, la superficie bruciata media dei singoli incendi è raddoppiata, o che l’intensità è aumentata di circa il 40%.

Oltre alle ondate di calore, alla siccità sempre più estrema, e a fenomeni climatici di larga scala predisponenti, come le transizioni da El Niño a La Niña, l’aumento di megaincendi è fortemente legato anche a pressioni antropiche e a politiche dalle corte vedute. Infatti, oltre agli incendi di deforestazione e devegetazione, centrali in questo discorso sono anche le zero-fire policies che, per anni, hanno portato a degrado della vegetazione e accumulo di biomassa nelle estese aree protette di Cerrado e Pantanal.

Queste politiche, infatti, hanno portato all’esclusione del fuoco anche in ecosistemi che dipendono da esso, e anche dove il fuoco veniva storicamente utilizzato dalle comunità locali e indigene per la gestione del territorio ed altre pratiche culturali. Oltre che a causare danni sociali, queste regolamentazioni sono controproducenti, in quanto non permettono al fuoco di procedere ‘poco alla volta’, portando ad un aumento di energia potenziale che viene poi sprigionata tutta insieme in un mega incendio.

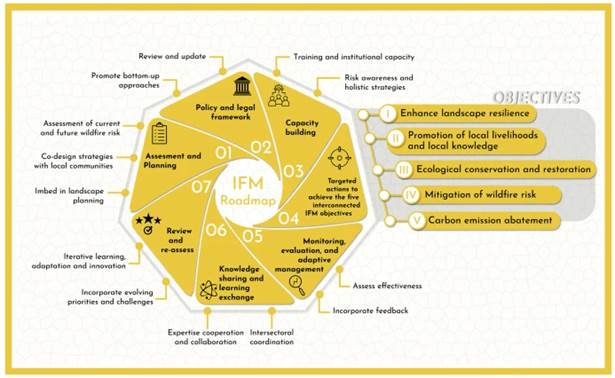

Fortunatamente, nella loro drammaticità, questi eventi estremi hanno contribuito a far comprendere che la risposta agli incendi spesso non è sufficiente se non viene affiancata da strategie di prevenzione efficaci. Questa consapevolezza sta contribuendo a promuovere uno shift da zero-fire policies alla adozione di modelli di integrated fire management (IFM; gestione integrata degli incendi, in italiano. Ne parliamo QUI).

Questo concetto propone di unire prevenzione, risposta e ripristino post-incendio come strategia unitaria, che tenda a valorizzare aspetti ecologici, culturali, e di protezione civile, anche tramite l’applicazione del fuoco in condizioni controllate per la riduzione di combustibile (fuoco prescritto). L’IFM appare in questo momento sempre più come uno strumento essenziale sia per prevenire i cosiddetti Extreme Fire Events, sia per ristabilire il ruolo del fuoco come processo ecologico, soprattutto in biomi adattati al fuoco come Cerrado e Pantanal. La velocità con cui questo cambio di paradigma e l’adozione dell’IFM si stanno diffondendo sarà più rapida dell’avanzare incessante dei megaincendi in questi biomi di importanza globale?