California in fiamme. Storia di un fuoco fuori scala

Per la rubrica SISEF #FocusIncendi il racconto dell’evento che cambiò la prospettiva sugli incendi in negli Stati Uniti.

La mattina dell’8 novembre 2018, Paradise si svegliò tra i pini. Era un giovedì d’autunno secco, come tanti altri nella Sierra Nevada. Alle 6:45, a tredici chilometri da lì, una linea elettrica difettosa lanciò una scintilla tra l’erba arida. Tre ore dopo, Paradise non c’era più. Dodici ore dopo, il Camp Fire aveva percorso 24 km, bruciato 62.000 ettari, distrutto 18.804 strutture e ucciso 86 persone – l’incendio più mortale e distruttivo della storia della California. Il fuoco passava da casa a casa, saltando grondaie, recinzioni, tetti. I materiali da costruzione diventarono parte del combustibile.

Quel giorno, la California entrò in una nuova era del fuoco.

Una casa in fiamme a Paradise durante il Camp Fire – Josh Edelson / AFP / Getty

Non tutti gli incendi sono uguali. Quelli più pericolosi non si misurano solo in estensione, ma in velocità, intensità e altezza delle fiamme. Sono i cosiddetti Extreme Wildfire Events (EWE): possono avanzare a oltre 150 metri al minuto, generare venti che lanciano i tizzoni a oltre un chilometro di distanza dal loro perimetro, formare colonne convettive alte chilometri. E diventano ingestibili per qualsiasi squadra antincendio. Una categoria ancora più insidiosa è quella dei “fast-moving fires”, definiti da un’analisi NASA e University of Colorado come incendi che crescono di almeno 16 chilometri quadrati al giorno. Sono rari – solo il 3% dei 60.000 incendi analizzati tra 2001 e 2020 – ma hanno causato quasi il 90% dei danni e la maggior parte delle vittime. Alcuni esempi tra i più devastanti: il Cold Springs Fire del 2020, che percorse 1009 km² in un solo giorno; il Northwest Oklahoma Complex del 2017, una serie di incendi innescati da fulmini e alimentati da venti a oltre 80 km/h, che bruciò quasi 3.000 km² in 16 giorni; gli incendi di Los Angeles nel gennaio 2025, sviluppatisi in pieno inverno dopo mesi di siccità e temperature anomale, che causarono più di 30 morti e 200.000 evacuati. Questi incendi si alimentano in ecosistemi dominati da erba secca, arbusti, coltivi abbandonati, e si scatenano quando si combinano vento forte, basse umidità e un innesco spesso umano: una linea elettrica, un’auto, le scintille di una ferrovia. Bruciano dove viviamo, nelle interfacce tra città e foresta. E corrono più veloce della nostra capacità di reagire.

Fumo prodotto dal Cold Spring Fire, 8 settembre 2020 – Lauren Dauphin, NASA Earth Observatory

Negli ultimi quarant’anni, la California ha visto un’escalation senza precedenti nella severità e la superficie percorsa degli incendi. La superficie media bruciata è quadruplicata rispetto agli anni Ottanta; il numero di strutture distrutte è aumentato di venti volte. Nel 2020 si sono superati i 1.7 milioni di ettari bruciati in in meno di dieci mesi. Il 2025 ha fatto registrare incendi devastanti anche in inverno: il fuoco non ha più stagione, e può propagarsi per tutto l’anno in territori sempre più antropizzati.

Immagine satellitare del Camp Fire, 8 novembre 2018 – Pierre Markuse

Il Camp Fire resta il simbolo di questo cambio di paradigma. Fu innescato da un guasto su una linea di distribuzione elettrica della Pacific Gas & Electric, in un’area isolata ma esposta a condizioni meteorologiche estreme. Le raffiche di vento superarono i 90 km/h, l’umidità dell’aria era inferiore al 10%, quella dei combustibili vegetali era tra le più basse registrati in quella stagione. Il fuoco si propagò attraverso canyon boscati, accelerando in salita fino a raggiungere la parte orientale di Paradise. Le persone che riuscirono a fuggire raccontarono di aver guidato per ore in mezzo a colonne di fiamme, con le gomme che fondevano sull’asfalto e i vetri che esplodevano per il calore. Alcuni furono costretti a rifugiarsi nei parcheggi dei supermercati, nei campi da golf o dentro i corsi d’acqua. Le infrastrutture critiche – ospedali, strade, centrali telefoniche – furono travolte in poche ore. Il sistema di allerta pubblica si rivelò insufficiente: molte persone non ricevettero notifiche a causa di blackout elettrici o interruzioni della rete cellulare. Altri, pur ricevendo l’allerta, non credettero alla rapidità della minaccia. L’evacuazione fu caotica, rallentata dal traffico e dalla scarsa visibilità. La struttura urbana di Paradise – con un’unica arteria principale di uscita – contribuì all’ingorgo mortale.

Il fumo del Camp Fire avvelenò l’aria della Bay Area per due settimane, con picchi di PM₂.₅ oltre i 300 μg/m³. Le scuole chiusero, i voli furono sospesi, le mascherine divennero obbligatorie. A livello economico, il Camp Fire causò danni stimati per oltre 16 miliardi di dollari. Ma le conseguenze più profonde furono sociali: migliaia di persone rimasero senza casa, e a distanza di anni molti sopravvissuti non sono ancora tornati. Il trauma psicologico collettivo fu tale che si parlò di “rifugiati climatici” interni, spinti a ricostruire altrove una nuova normalità. Le conseguenze colpirono più duramente chi aveva meno: anziani, disabili, comunità a basso reddito e minoranze etniche. Chi perse casa e lavoro, poi spesso restò escluso dalla comunità.

I danni dell’incendio nella città di Paradise – Noah Berger / Associated Press

Il Camp Fire fu il prodotto di quattro forze convergenti: clima estremo, vegetazione infiammabile, infrastrutture fragili e urbanizzazione troppo audace.

L’autunno 2018 fu segnato da un tipico “colpo di frusta climatico”: un inverno insolitamente piovoso aveva fatto crescere la vegetazione, e i mesi successivi caldi e secchi l’avevano trasformata in combustibile pronto a bruciare. È una sequenza che si ripete sempre più spesso, anche lontano dall’estate. Gli incendi di Los Angeles del gennaio 2025 sono nati nello stesso modo: primavera piovosa, estate torrida, autunno asciutto fino all’estremo. Con il cambiamento climatico, questi sbalzi stanno diventando più frequenti: negli ultimi 50 anni, la variabilità tra anni secchi e umidi in California è raddoppiata. La Terra non solo si sta scaldando: oscilla più violentemente.

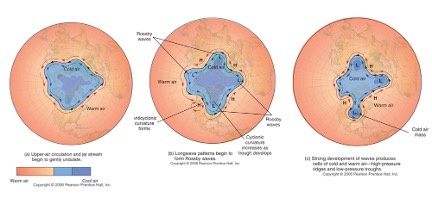

A questo si aggiungono le condizioni sinottiche, che possono trasformare un focolaio in catastrofe. Il giorno del Camp Fire, l’atmosfera era dominata dalla rottura di un’onda di Rossby, un meandro della corrente a getto di quota, che porta alla formazione di anticicloni persistenti. Questo tipo di configurazione favorisce la discesa di aria secca e calda dalle montagne: venti che accelerano lungo i pendii e si comprimono riscaldandosi. Il gradiente barico – cioè la differenza di pressione tra l’entroterra e la costa – era fortissimo. Il risultato furono venti discendenti a 80 km/h, che soffiavano da nord-est, spingendo il fronte di fiamma con forza e continuità. E i venti sono sempre un fattore chiave: nel sud della California sono noti come venti di Santa Ana; nel nord, come nel caso di Paradise, non hanno un nome specifico ma sono altrettanto distruttivi. Oltre ad alimentare la combustione fornendo ossigeno, i venti trasportano i tizzoni a chilometri di distanza e rompono qualsiasi perimetro di contenimento. Studi recenti mostrano che il cambiamento climatico sta influenzando la dinamica delle onde di Rossby. In particolare, si osserva un aumento della frequenza dei blocchi atmosferici – cioè delle situazioni in cui un’onda di Rossby si “incastra”, generando stasi prolungate di alta pressione e condizioni di caldo e siccità. Inoltre, la crescente energia termica nel sistema climatico aumenta la probabilità che queste onde subiscano rotture o amplificazioni estreme, come accaduto durante l’incendio di Paradise, con aria secca e calda in discesa dai rilievi, e forti venti da nord-est.

Onde di Rossby (meandri della corrente a getto) nell’emisfero settentrionale. In qualsiasi momento, nell’emisfero settentrionale si verificano tipicamente da quattro a sei onde di Rossby in diverse fasi di sviluppo – Pearson Prentice Hall Inc.

Il paesaggio che ha bruciato era dominato da un’alternanza di boschi di conifere chaparral e macchia mediterranea: vegetazione bassa, continua, naturalmente adattata al fuoco ma resa iper-infiammabile dalla siccità. Foglie resinose, arbusti sempreverdi, lettiere secche: un tappeto pronto ad accendersi. E infine, la componente relativa alla vulnerabilità: case immerse nella vegetazione, troppo vicine tra loro, spesso costruite con materiali infiammabili.

Come a Paradins, molti incendi oggi non si possono più estinguere. Non perché manchino i mezzi, ma perché superano le soglie fisiche dello spegnimento in sicurezza. Oltre i 3000 kilowatt per metro di fronte, le fiamme sono così intense che le squadre a terra devono ritirarsi. Oltre i 10000 kW, si formano nubi di fumo convettive che possono evolvere in pirocumulonembi: sistemi atmosferici autosufficienti, vere e proprie tempeste di fuoco con fulmini, raffiche di vento autogenerate, nuovi focolai.

Anche i mezzi aerei, spesso percepiti come simbolo di speranza, hanno limiti invalicabili. Possono aiutare in condizioni favorevoli – rallentare un fronte secondario, raffreddare aree sensibili, proteggere una casa isolata, ma non spegnere un incendio estremo. Quando le temperature sono troppo elevate, l’acqua sganciata evapora prima di toccare il suolo; i gas e le turbolenze generate dalla fiamma rendono impossibile avvicinarsi, e spesso gli aerei devono restare a terra per sicurezza.

Incendi di questa potenza sfuggono a tutte le strategie di intervento. Il Camp Fire lo dimostrò. Ma non fu un’eccezione. Il Dixie Fire nel 2021, durato più di tre mesi, bruciò quasi 400.000 ettari. Il Caldor Fire attraversò la catena della Sierra Nevada, spinto da venti e spotting, raggiungendo i sobborghi di South Lake Tahoe. Gli incendi del 2025 a Los Angeles hanno replicato lo stesso schema: fiamme inarrestabili in aree urbanizzate, evacuazioni in massa, infrastrutture paralizzate.

“In condizioni meteorologiche così gravi, anche le città meglio preparate non riescono a gestire gli incendi più estremi”, ha affermato Daniel Swain, climatologo presso l’Università della California – Los Angeles. “Stiamo vedendo i limiti di ciò che la tecnologia e la preparazione possono effettivamente dimostrare in condizioni come queste”. Quando il fuoco parte, la possibilità di controllo è limitata nel tempo e nello spazio. Spesso, tutto si gioca nelle prime ore. Se quelle ore sono ventose, calde e secche, la finestra d’intervento si chiude.

Pensare di fermare tutto con più elicotteri o più mezzi non è più realistico. La realtà è che, di fronte a un incendio fuori scala, l’unica strategia efficace è giocare d’anticipo: ridurre il rischio prima che il fuoco si accenda, progettare territori capaci di sopportarlo, preparare comunità che sappiano reagire. Serve una strategia diversa, basata su ecologia, prevenzione e adattamento.

Uno degli strumenti più efficaci è il fuoco prescritto: incendi pianificati e controllati, applicati in condizioni meteorologiche favorevoli per ridurre il combustibile a terra e ridurre l’intensità potenziale dei futuri incendi. Negli anni Duemila, la California ha quasi abbandonato questa pratica, frenata da vincoli normativi, rischi legali e diffidenza pubblica. Ma oggi la rotta sta cambiando. Nel 2022, sono stati effettuati circa 40 000 ettari di fuochi prescritti. L’obiettivo statale è arrivare a 400 000 ettari all’anno, anche grazie alla collaborazione con le comunità native, che mantengono una cultura millenaria del “buon fuoco”.

Sul fronte urbano, la California ha lanciato programmi per promuovere le Firewise Communities: quartieri con tetti ignifughi, materiali da costruzione non combustibili, spazi di sicurezza attorno alle abitazioni, sistemi di allerta e evacuazione tempestivi. Dove queste misure sono applicate, la probabilità di sopravvivenza delle case aumenta in modo significativo. Ma la soluzione più importante è forse la più difficile da attuare: cambiare la pianificazione del territorio. Continuare a costruire case nel pieno dell’interfaccia urbano-foresta è come edificare in una pianura alluvionale senza argini. Significa aumentare il rischio, aggravare i danni e rendere impossibile la gestione. Serve una moratoria sulle nuove costruzioni nelle aree a pericolosità alta, incentivi per ricostruire in luoghi più sicuri, e un nuovo modo di immaginare la coesistenza tra città e paesaggio.

Il fuoco tornerà. La domanda è: in che condizioni ci troverà? Vulnerabili e impreparati, oppure adattati, consapevoli e resilienti?

Info Autori

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)

Università degli Studi di Milano